日本旅のペンクラブは昭和37年(1962)6月28日に設立。創立して半世紀以上歩んできた団体で、旅の文化の向上をめざすとともに、自然環境保護や地域活性化のため、取材例会、観光振興への提言などさまざまな活動を続けています。現在、会員133名、会友(旅館・民宿・飲食店の主人など)33名で構成。

会員には旅行ジャーナリスト、ライター、WEBライター、編集者、作家、歌人、写真家、画家、ラジオパーソナリティー、弁護士、建築家、大学教授など多彩な職業の人が属し、著名人では永六輔、推理作家・脚本家の辻真先らが在籍しています。かつては歌人・若山牧水の弟子の大悟法利雄、民俗学者の宮本常一、漫画家の宮尾しげお、動物文学作家の戸川幸夫といった人々も会員でした。

会長は西行、副会長は松尾芭蕉というのが最初からの申し送りで、現在の代表会員は旅行作家の中尾隆之。事務局を東京都府中市北山町3-3-18田中哲夫方に置きます。

(2015年12月現在)

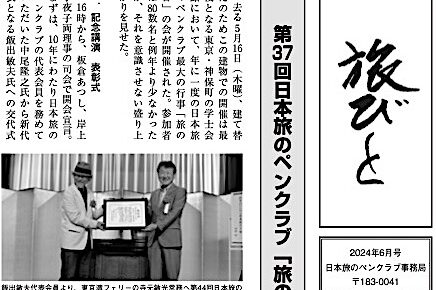

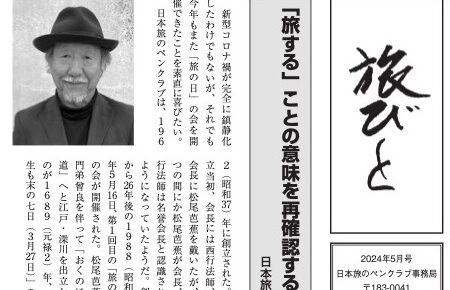

会報「旅びと」

日本旅のペンクラブ会報「旅びと」は毎月、会員の活動等をまとめて発行しています。

日本旅のペンクラブ事務局

〒183-0041 東京都府中市北山町3-3-18

田中 哲夫 方

Tel&Fax.042-574-8601

日本旅のペンクラブ規約

名称

この会は「日本旅のペンクラブ(略称、旅ペン)」といいます。

所在地

東京都内に本部事務局を置きます。

目的

会員相互の親睦と交流をはかり、旅の文化の向上と自然環境保護、観光事業の助言、及び地域の活性化を目指します。

事業

- 取材例会の開催

- 会報「旅びと」の発行

- 観光資源の研究調査、セミナーなどの開催

- 「旅の日」「日本旅のペン賞」などの主催

- その他、上記の事業を達成するために個別の委員会を置くことが出来ます。委員会の要請により、理事会が運営し、総会に報告します。

会員

旅と旅の文化に関わる人で本会の趣旨に賛同する人が会員の資格を持ちます。

会友は本会の趣旨に賛同する観光関連業者、あるいは観光行政関係者で、賛助会友は本会を支援しようとする法人もしくは個人でいずれも理事会が承認した方々です。

会費

会員の会費は以下の通りです。

- 会員 入会金 10000円 / 年会費 12000円

- 会友 年会費 12000円

入退会

所定の手続きを経て、理事会で承認された方が入会します。

また次項に該当する場合、理事会にはかり退会とします。

- 本人が死亡または退会を申し出たとき。

- 会費を届け出なく2年以上滞納したとき。

- 会の名誉、体面を著しく傷つけたとき。

総会

年に1度開催し、会員の総意を決定します。

臨時総会は緊急に会の総意を必要とする時に開かれます。

総会は過半数の出席者(委任状を含めて)成立し、議決は総会の当日の出席者の過半数の賛成を必要とします。

役員

- 理事:理事は立候補制とし、会員の選挙により選ばれた15名で構成し、会の運営をはかります。任期は2年です。

- 監事:会計監査を行うため監事を2名置きます。

監事は理事会で 推薦し、総会の承認を受けます。

事務局

事務、会計などの業務に当たります。また、関西に関西部事務局を設置。

事務局長及び関西部事務局長は理事会の委嘱した人とします。

代表会員

代表会員は対外的に会を代表する会員で1名置くことが出来ます。

代表会員は会員の推挙により理事会で委嘱し、総会で承認されます。

任期は2年です。

規約の改正

規約の改正は理事会で検討されたあと、総会の議決を以て決定されます。

細則

次の次項にかかわることは総会においてとり決められます。

- 総会の運営について

- 理事の選挙について

- 会員の入退会手続きについて

- 予算及び決算について